☆読めますか この漢字05 ― 2010/02/21

☆札

1.有名な神社でもらった御札をお守りにしている。

2.財布には新しく発行された御札が何枚か入っていた。

3.いくら謝っても許してもらえず一札入れろと要求された。

【解説】

1.おふだ:古来、災難や疫病から身を守ってくれると信じられている紙片。神社や寺院が信者向けに発行する。神仏の像や各種の呪文などが記され、袋に入れて身につけたり、柱や壁に貼ったりして用いる。護符、御守り、護摩札とも呼ばれる。

2.おさつ:紙幣のこと。政府など絶大な権力を持った機関が発行する。紙片を用いる点はおふだと変わらないが、金額が明記されていること、発行機関による金券としての保証があること、偽造が禁じられていることなどが大きく異なる。

3.いっさつ:証文のこと。個人の責任で約束したり保証したりした事柄について、後日のためにその内容を書き記したもの。札はやはり紙片を意味するが、作成者が個人である点が他のふたつとは大きく異なっている。

1.有名な神社でもらった御札をお守りにしている。

2.財布には新しく発行された御札が何枚か入っていた。

3.いくら謝っても許してもらえず一札入れろと要求された。

【解説】

1.おふだ:古来、災難や疫病から身を守ってくれると信じられている紙片。神社や寺院が信者向けに発行する。神仏の像や各種の呪文などが記され、袋に入れて身につけたり、柱や壁に貼ったりして用いる。護符、御守り、護摩札とも呼ばれる。

2.おさつ:紙幣のこと。政府など絶大な権力を持った機関が発行する。紙片を用いる点はおふだと変わらないが、金額が明記されていること、発行機関による金券としての保証があること、偽造が禁じられていることなどが大きく異なる。

3.いっさつ:証文のこと。個人の責任で約束したり保証したりした事柄について、後日のためにその内容を書き記したもの。札はやはり紙片を意味するが、作成者が個人である点が他のふたつとは大きく異なっている。

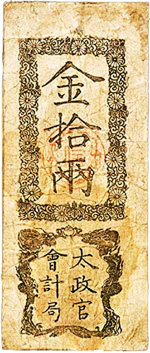

明治元年(1868)に時の政府が発行した日本最初の政府紙幣・太政官札(だじょうかんさつ)

◆りんごの蜜は甘くない ― 2010/02/21

いつの頃からか「蜜入り」を謳ったりんごが登場するようになった。子どもの頃に食べた国光やインドりんごには、そうしたものはなかったように記憶する。秋に訪れたドイツの町中でときおり若い娘さんがりんごを丸かじりする姿を目にした。試しに買い求めてみたが、日本風に言えば青りんごに近く、微かな甘みと渋みの交錯した比較的あっさりとした味わいだった。ホテルの朝食にもらったりんごも同じようなもので、どこか遠くで渋みを感じるようなところがあった。

日本では「蜜入り」りんごの登場以来、りんごの値打ちはこの蜜の有無や多寡で決まるような印象がある。嗜好は民族や風土によっても異なるだろうから一概には云えないが、戦後間もなくの砂糖が貴重品だった時代が偲ばれる。砂糖も蜂蜜も手に入らず、甘味料はもっぱらサッカリンで間に合わせた時代が長く続いた。そんな時代に育つと、どうやら「蜜入り」と聞いただけで甘いと感じてしまうものらしい。その上、輪切りにされた芯の周りには蜜色の模様まで見えるのだから、もうどこにも疑う余地などなかった。

ある時、四つ割りにしたりんごの芯を取り除き、さらにその周辺部にある蜜色の部分だけをえぐり取って食べたことがある。さぞかし蜜の味がすると思いきや、これがさっぱり味がしないのである。甘くも何ともなかった。騙された気がした。以来、例えばわざと収穫を遅らせて大々的に「蜜入り」を謳った無袋りんごを10キロ箱などで大量に送ってもらうことの愚にも気づくようになった。まさに過ぎたるはなお及ばざるが如しの格言どおりだった。

その理由を解説したページを見つけたので紹介しよう。説明には「蜜自体はさほど甘くはない」とあるが、要は収穫が遅れている間に急に寒くなり、光合成によって生じた甘みの源であるソルビトール(一種の糖アルコール)の果糖などへの変換が止まってしまうために起こる現象と解される。蜜のように見えるものの正体は何あろう、糖類への変換が止まり細胞と細胞の隙間に溜まったソルビトールがせっせと集めた多量の水分だったのである。収穫期と糖度の関係だけで言うなら、気温の下がる直前を見計らって収穫したものが最上と思われる。だが現実は俗に云う「欲をかけば何とやら」も混じっているのだろう。(つづく)

最近のコメント