◎季節の言葉 彼岸 ― 2010/03/21

今日は春彼岸の中日。二十四節気の春分にあたり、太陽がほぼ真東から出てほぼ真西に沈むため昼と夜がほぼ同じ長さになるとされる日である。だが実際は東京地方の場合、日の出が5時44分・日の入りが17時53分とすでに昼間の方が9分も長くなっている。昼夜の時間は4日前には同じとなり、以後毎日少しずつ昼間の方が長くなっている。因みに17日の日の出は5時50分・日の入りは17時50分だった。ずれの原因は主に光の屈折現象にあると考えられている。

彼岸は仏教の言葉である。現世の此岸(シガン)に対する言葉であり、彼岸には生きていればこその迷いも、死に対する怖れも、失うことや別れることへの不安もない。何もかもが無の、全てを超越した理想の世界と言われている。それは長く厳しい修行の末に到達する理想の境地であり、信仰を通じて初めて拓くことのできる悟りの境地でもある。

この彼岸に春秋2回、なぜ日本人は墓参りをするのか。聖徳太子の頃に発するとも平安初期に始まるとも言われる春秋2回の仏事・彼岸会の由来は必ずしも定かではない。だがこれが大陸起源でないことはアジア諸国の仏事を見ればすぐに気づく。

列島の民が元々有していた太陽や月に対する畏敬の念に、大陸伝来の仏教信仰が巧みに結びついて生まれた新たな行事と云うべきだろう。あるいは元々土着の習俗として存在したものに、時の権力者が政策的に仏事を合流させたのかも知れない。いずれにしても昼の時間が長くなり始めるこの日、農耕民族であった祖先の人々は先祖の墓に詣でてその年の豊作を祈願し、秋は夜の時間が長くなり始める秋彼岸にその年の実りを感謝したであろうことは想像に難くない。

エコだ自然環境保護だと騒ぎ立てながら腹の中では経済や財布のことしか頭にない現世の人々・列島の民の末裔を、我が御先祖さまたちは釈迦と過ごす涅槃の世界・彼岸からどのような思いで眺めておられることか。これも此岸に生きるが故の迷いだろうか。今朝の関東地方は明け方、低気圧や寒冷前線の通過によって一時的に大気の状態が非常に不安定となり激しい風と雨と雷に見舞われた。次は今から200年ほど前に詠まれた句である。

ばくち小屋降つぶしけり彼岸雨 一茶

彼岸は仏教の言葉である。現世の此岸(シガン)に対する言葉であり、彼岸には生きていればこその迷いも、死に対する怖れも、失うことや別れることへの不安もない。何もかもが無の、全てを超越した理想の世界と言われている。それは長く厳しい修行の末に到達する理想の境地であり、信仰を通じて初めて拓くことのできる悟りの境地でもある。

この彼岸に春秋2回、なぜ日本人は墓参りをするのか。聖徳太子の頃に発するとも平安初期に始まるとも言われる春秋2回の仏事・彼岸会の由来は必ずしも定かではない。だがこれが大陸起源でないことはアジア諸国の仏事を見ればすぐに気づく。

列島の民が元々有していた太陽や月に対する畏敬の念に、大陸伝来の仏教信仰が巧みに結びついて生まれた新たな行事と云うべきだろう。あるいは元々土着の習俗として存在したものに、時の権力者が政策的に仏事を合流させたのかも知れない。いずれにしても昼の時間が長くなり始めるこの日、農耕民族であった祖先の人々は先祖の墓に詣でてその年の豊作を祈願し、秋は夜の時間が長くなり始める秋彼岸にその年の実りを感謝したであろうことは想像に難くない。

エコだ自然環境保護だと騒ぎ立てながら腹の中では経済や財布のことしか頭にない現世の人々・列島の民の末裔を、我が御先祖さまたちは釈迦と過ごす涅槃の世界・彼岸からどのような思いで眺めておられることか。これも此岸に生きるが故の迷いだろうか。今朝の関東地方は明け方、低気圧や寒冷前線の通過によって一時的に大気の状態が非常に不安定となり激しい風と雨と雷に見舞われた。次は今から200年ほど前に詠まれた句である。

ばくち小屋降つぶしけり彼岸雨 一茶

○寒桜・寒緋桜・緋寒桜・緋桜・冬桜 ― 2010/03/19

今年の1月末、このブログで河津桜の紹介をした。その際、これを「緋寒桜と早咲き大島桜が自然交配して誕生した品種」と記した。花びらの薄紅色がソメイヨシノなどに比べてかなり濃いこと、開花の時期が大変早く寒中には咲き出すことで知られ近年、人気も普及も急上昇の桜である。

こうしたことの影響もあるのか、このところこの「緋寒桜」によく似た言葉で「寒緋桜」という表現を目にしたり耳にする機会が増えている。文字の言葉に敏感な人なら、これらふたつの言葉の差が気になって仕方ないだろう。ふたつとも百年近く前につくられた辞書を開いてみても載っていない。どうやら、どちらも20世紀も後半になって使われ始めた言葉ではないかと思われる。しかし「緋桜」ならそうした古い辞書にも紹介されている。

緋桜の特徴は第一に花びらの色が一般に知られるソメイヨシノより特に濃い緋色をしていることにある。呼称に緋という文字が使われるのはそのためだろう。元々は台湾や中国南部に自生している桜である。花びらの色の濃さだけでなく、その形も咲くときの姿も花の散り方も他の桜とはかなり異なったイメージをもつ。これが沖縄に伝わって琉球寒緋桜を生み出し、さらに鹿児島に伝わって薩摩緋桜を生み出したのだろう。

ところで俳句では寒中に咲く桜を一般に冬桜と呼んでいる。句を詠む際に品種としての寒桜と冬桜とを区別したり、その差を意識する人は希だろう。だが、植物名としてのフユザクラは花びらの色が白に近いこと、花びらの小さいこと、開花が11~12月と春の年2回あることなど他の桜には見られない特徴を有している。これらの特徴は山桜に豆桜が混じって生まれた雑種特有のものだろう。

これに対し寒桜は文字通り寒中に咲く早咲きの桜の意である。既に紹介したように花びらの色を緋桜から受け継いでいるため、形は通常の桜と同じ五弁でありながらその色が他の桜より格段に濃く、きれいな薄紅色を呈する。つまり寒緋桜も緋寒桜も、誰の目にも分かりやすいこの花びらの色を強調し、かつ世間に知らしめるために使われ始めた呼称と云うことができる。

記憶では緋寒桜の方が先に用いられたようにも思う。だが確たる証拠があるわけではない。但し初めてこの言葉を耳にしたとき「ヒカンザクラ? あれ、ヒガンザクラの聞き間違いかな…」と思ったことは確かである。

玉垣をぬかづきめぐる冬桜 酒井黙禪

この句の冬桜は寒緋桜ではないだろうか。「ぬかづきめぐる」とした表現の額突くが釣鐘型に下がるこの桜の花の特徴を巧みに表している。近ごろ、寺社の垣根に沿って植えられた小木の寒緋桜はよく見かける光景でもある。

◎季節の言葉 野蒜 ― 2010/03/18

春になって嬉しいのは野の物がいろいろ手に入ることである。蕗薹(ふきのとう)や蓬(よもぎ)なら名前くらいは多くの人の知るところだろうが、これを食するとなると現代人にはもう手が出せまい。特に高度成長期以降に育った人にとって野の物を口にするなどと聞くと、朝鮮半島の北側に暮らす人々でも見るかのような半ば蔑んだ目つきに変わることさえある。経済的には豊かになったつもりでも、その中身たるや米国渡来のハンバーガーとゲップの出そうなコーラ程度ではないかと逆に哀れにさえ思われてくる。これに紛いの牛丼など並べられると、余りの気の毒さに思わず涙が浮かんでしまう。誠に安っぽい脳天気な時代になったものである。

野蒜はその名の通り野性の蒜(ひる)である。蒜の音は「さん」だが、これを「ひる」とするのは朝鮮語の蒜の音「ふぃる」に由来しているからだとする説がある。もしそうだとすると、この植物は彼の半島からの渡来物と見なすのが自然の道理であろう。だが全国津々浦々の土手や道端に顔を出している野蒜たちの繁茂ぶりを見るにつけ、本当に太古の列島には存在しなかったのだろうかと怪しまれてならない。それとも名無し草だったものに渡来人が故国の懐かしい野草の名を付けたのだろうか。

蒜は万葉集にも登場し、水草の水葱(なぎ)などとともに古来より食用や調味用に供された植物である。だがその正体となると、鱗茎をもち強い臭いのあるアサツキ、ノビル、ニンニクなどの総称だろうと推測するしかないのが実情だ。なお「ひりひり辛い」などと云う場合の「ひり」を「ひる」に由来する表現と考える人もいるようだが、この説は鶏と卵の関係に似て、どちらが先であっても成立つところに難点がある。

萌え出でて野蒜は長しやはらかに 池内たけし

写真のノビルは腐葉土が積もってふかふかになった土手で摘んだ。根元を握って引っ張り鱗茎ごとそっくり抜き取ったものが多い。茎の先は刻んで味噌汁の具に加え、その他は茹でて酢味噌和えにして春の香りを楽しんだ。

◎季節の言葉 桃の花 ― 2010/03/17

江戸の端唄に「梅は咲いたか桜はまだかいな…」と歌われるように、日本人のこの季節における花の関心は早春の梅に始まり梅が一段落すると次は一気に桜へと移ってしまう。ふたつの花の中間期に咲く桃の花にとっては定めし不本意なことであろう。但し桃には極上の甘さを誇る大粒の実という強い武器があって梅の庶民性やサクランボの希少性を寄せ付けない果物としての堂々たる顔をもっている。

そのせいか、花桃と呼ばれるもっぱら観賞用で紅色が濃い八重咲きの桃の花や紅白咲き分けの源平桃なども知られている。この辺が果物となる一重咲きの桃とそうでない観賞樹との差だろうか。いずれの場合も花びらの色は桃色と呼ばれる薄紅色が主流であり、桜とは逆に白い花びらのものは少ない。それに単に白いだけの桃の花では有難味も薄いだろう。

そのせいか、花桃と呼ばれるもっぱら観賞用で紅色が濃い八重咲きの桃の花や紅白咲き分けの源平桃なども知られている。この辺が果物となる一重咲きの桃とそうでない観賞樹との差だろうか。いずれの場合も花びらの色は桃色と呼ばれる薄紅色が主流であり、桜とは逆に白い花びらのものは少ない。それに単に白いだけの桃の花では有難味も薄いだろう。

桃の産地としても知られる山梨県甲府盆地の東南側斜面が桃色の絨毯にびっしりと敷き詰められた光景を目にしたことがある。高校生の頃、小太りの漢文教師が涎を垂らしそうな顔で話してくれた桃源郷とはこのような景色を云うものかとそのとき思った。桃は仙果であり、仙界に暮らす仙人の不老不死の秘密のひとつがこの桃にあるのかも知れないとそう考えた。

夏、収穫期を迎えた桃の実が枝からたわわに下がる様子を見ると古代中国の詩人たちがこの果物に清らかだけではない底知れぬ不思議な魅力を感じたであろうことがよく分かる。桃夭(とうよう)なる漢語にはそうした桃の実にも喩えられる年頃の娘の若く瑞々しいさまと、桃を見た人を強く惹きつけて放さない力のようなものまでが含まれている。だが現代は、そもそもこの語の存在さえ知らぬ人が普通だろう。

桃つぼむ幼稚園までつき添ひし 室生犀星

蛇足だが、犀星の句に使われた「つぼむ」は「つぼまる」とか「すぼむ」など壺に由来する動詞の「窄む」ではない。蕾に由来する方の動詞「蕾む」である。耳で聞けば音は同じ「つぼむ」であっても意味するところはむしろ逆に近い。前者では咲いている花が閉じるの意に変わってしまう。ここはもちろん後者の、蕾ができるとか蕾が膨らんでくるの意である。

☆熟語を読む 熾烈 ― 2010/02/27

【かな】 しれつ

【語義】 勢いが盛んで激しいさま。

【解説】 「熾」も「烈」も火の勢いが強く盛んなこと。ふたつを重ねることで、火の勢いが極めて激しく盛んに燃えるさまを表す。転じて気性や感情また競争や闘いなどの激しさを表すときに用いられる語となった。

【用例】 こうした日蔭者の気楽さに馴れてしまうと、今更何をしようという野心もなく、それかと言って自分の愚かさを自嘲するほどの感情の熾烈さもなく、女子供を相手にして一日一日と生命を刻んでいるのであった。(徳田秋声「縮図」)

【語義】 勢いが盛んで激しいさま。

【解説】 「熾」も「烈」も火の勢いが強く盛んなこと。ふたつを重ねることで、火の勢いが極めて激しく盛んに燃えるさまを表す。転じて気性や感情また競争や闘いなどの激しさを表すときに用いられる語となった。

【用例】 こうした日蔭者の気楽さに馴れてしまうと、今更何をしようという野心もなく、それかと言って自分の愚かさを自嘲するほどの感情の熾烈さもなく、女子供を相手にして一日一日と生命を刻んでいるのであった。(徳田秋声「縮図」)

◆紅梅と白梅 3 ― 2010/02/25

ここで注意深い読者は白梅系という言葉が使われていないことに気づくだろう。紅梅系はあるのに白梅系がなく、色とは無縁の野梅系という言葉が使われている。これは一体どうしたことかといぶかしく思うだろう。あるいは豊後系の分類が終ったら次は紅色の花を付ける紅梅系の分類を行い、最後に残ったものをまとめて野梅系と称することにする。この方法なら野梅系とした中に、白梅に混じってたまには紅色に咲くものもあるかも知れない。それで白梅系とは呼ばず野梅系と称したのではないか、そう考える人も多そうだ。

しら梅や誰むかしより垣の外 蕪村

そういう方々はもう一度、初回をお読みいただきたい。苗木市で買ったのは紅梅と聞いた梅の苗木である。野梅とも白梅とも言われたわけではない。紅梅と聞いて買い求めたものである。これらの推理はどれも見当違いだ。種明かしをしよう。最初にお断りしておくが、梅の分類方法は一様ではなく諸説あるそうだ。

しら梅や誰むかしより垣の外 蕪村

そういう方々はもう一度、初回をお読みいただきたい。苗木市で買ったのは紅梅と聞いた梅の苗木である。野梅とも白梅とも言われたわけではない。紅梅と聞いて買い求めたものである。これらの推理はどれも見当違いだ。種明かしをしよう。最初にお断りしておくが、梅の分類方法は一様ではなく諸説あるそうだ。

だが吉野梅郷の管理にあたる関係者の説くところによると、梅の紅白を分ける基準は花の色ではない。つまり分類の基準・視点が素人の考えるところとはまるっきり違うのである。梅の分類は一目でそれと分かる雑種性の強いもの、つまり豊後系がまず分類される。そして残りの梅はより原種に近いとされる野梅系と、多く紅色の花を付ける紅梅系に分類される。この時の分類の基準は枝の断面の色にある。ぽきんと折った断面が白ければ野梅系、紅色をしていれば紅梅系となる。

花びらの色は多く枝の断面の色に添っているからそうなったのだろうが、自然界は0と1とで全てを決するデジタルの世界ほど単純ではない。断面が白い野梅系の中にも紅色の花を咲かせる品種があって紅筆性という細分が設けられているし、紅梅系紅梅性の中にも希にだが白い花を付けるものが現れる。だからこそ自然界は面白いのだ。興味のある方は是非、下記のページをご覧いただきたい。(了)

http://www.omekanko.gr.jp/ume/zukan_sub01.htm 梅の分類と特徴(青梅市観光協会)

◆紅梅と白梅 2 ― 2010/02/24

東京の西部には吉野梅郷で知られる青梅市がある。青梅市観光協会は紅白合わせて2万5千本もの梅が花をつける梅まつりの案内にはことのほか力を入れていて、関連のホームページも充実している。中でも便利なのが「ウメ図鑑」のページである。花の色別に紅白だけでなく淡紅や濃紅からも探せるし、さらに一重と八重の区別もあって、全部で61品種の特徴を写真入りで解説している。観梅の予習・復習には格好の教材と云えよう。

⇒ http://www.omekanko.gr.jp/ume/zukan.htm 青梅市観光協会

⇒ http://www.omekanko.gr.jp/ume/zukan.htm 青梅市観光協会

このページにはほかにも花の色や形・大きさなどの用語や色名についての解説があって観梅用としても梅の品種を知る上でも実に有用だが、もうひとつ注目したいのが「「梅の分類と特徴」を表形式で解説したページである。この表では梅の種類をまず花梅と実梅に分けている。後者は果実の収穫を目的とするものだから花より実ということで、「利用性の高い良質な実をつける品種を、果樹として分類している」といった簡略な説明しか行っていない。

だが前者の花梅については野梅系、紅梅系、豊後系の3種に大別し、さらに詳しい細分も行っている。それによると花梅は、アンズとの雑種性の強いものがまず豊後系として分類され、残ったものが野梅系か紅梅系のいずれかに分けられる。この野梅系・紅梅系に分ける際の基準あるいは視点が、前回紹介した白梅・紅梅の問題と深く関わっている。(つづく)

紅梅のお手玉六つ七つ八つ まさと

◆紅梅と白梅 ― 2010/02/23

分類というのはどの部分に着目するかで結果も変わってくる。梅を例に採れば、花の色で分ける、花びらが一重か八重かで分ける、花の形で分ける、実の大きさで分ける、開花の時期に注目するなどいろいろな基準や視点がありそうだ。だが医薬品と健康食品の区別を意識せず薬局の主に勧められるまま高価な健康食品を買って飲み続け、これを医者が処方したがらない秘薬と信じ込む老人もいるように、言葉というのはよほど注意しないと思わぬところですれ違いを起こし、気づかぬまま使われ続けることも少なくない。

食品を医薬品と信じ込んで飲み続けても心理面への影響と財布の中身への影響はあるだろうが、それが直ちに健康や病状に深刻な被害をもたらすとも思えない。だが医薬品を食品と信じて食べ続けたらどうなるだろうか。薬害などという言葉を持ちだすまでもなく、結果の恐ろしさについては容易に想像がつく。食べるほどの医薬品が手に入らないようにするためにも、この種の商品については法的な規制や対策が必要と多くの人が考えるだろう。

食品を医薬品と信じ込んで飲み続けても心理面への影響と財布の中身への影響はあるだろうが、それが直ちに健康や病状に深刻な被害をもたらすとも思えない。だが医薬品を食品と信じて食べ続けたらどうなるだろうか。薬害などという言葉を持ちだすまでもなく、結果の恐ろしさについては容易に想像がつく。食べるほどの医薬品が手に入らないようにするためにも、この種の商品については法的な規制や対策が必要と多くの人が考えるだろう。

話を元に戻して、では梅の場合はどうだろうか。苗木市で紅梅と聞いて買い求めた梅が無事に根付き、めでたく花芽を付けた。ところが咲いてみたら、これがどれも白い花だった。買い主は騙されたと思うだろうか、どこかで入れ違ったと思うだろうか。狐に摘まれたような気分かも知れない。この話は、白梅とか紅梅といったごく普通のありふれた言葉であっても時にその中身をよく確かめないと、思わぬ誤解や勘違いの因になることを教えている。世の中には多くの人が抱く白梅や紅梅のイメージとは別の、その道のプロだけが知る紅白を分ける基準が存在するのである。(つづく)

白梅の青きまで咲きみちにけり 小坂順子

◆りんごの蜜は甘くない ― 2010/02/21

いつの頃からか「蜜入り」を謳ったりんごが登場するようになった。子どもの頃に食べた国光やインドりんごには、そうしたものはなかったように記憶する。秋に訪れたドイツの町中でときおり若い娘さんがりんごを丸かじりする姿を目にした。試しに買い求めてみたが、日本風に言えば青りんごに近く、微かな甘みと渋みの交錯した比較的あっさりとした味わいだった。ホテルの朝食にもらったりんごも同じようなもので、どこか遠くで渋みを感じるようなところがあった。

日本では「蜜入り」りんごの登場以来、りんごの値打ちはこの蜜の有無や多寡で決まるような印象がある。嗜好は民族や風土によっても異なるだろうから一概には云えないが、戦後間もなくの砂糖が貴重品だった時代が偲ばれる。砂糖も蜂蜜も手に入らず、甘味料はもっぱらサッカリンで間に合わせた時代が長く続いた。そんな時代に育つと、どうやら「蜜入り」と聞いただけで甘いと感じてしまうものらしい。その上、輪切りにされた芯の周りには蜜色の模様まで見えるのだから、もうどこにも疑う余地などなかった。

ある時、四つ割りにしたりんごの芯を取り除き、さらにその周辺部にある蜜色の部分だけをえぐり取って食べたことがある。さぞかし蜜の味がすると思いきや、これがさっぱり味がしないのである。甘くも何ともなかった。騙された気がした。以来、例えばわざと収穫を遅らせて大々的に「蜜入り」を謳った無袋りんごを10キロ箱などで大量に送ってもらうことの愚にも気づくようになった。まさに過ぎたるはなお及ばざるが如しの格言どおりだった。

その理由を解説したページを見つけたので紹介しよう。説明には「蜜自体はさほど甘くはない」とあるが、要は収穫が遅れている間に急に寒くなり、光合成によって生じた甘みの源であるソルビトール(一種の糖アルコール)の果糖などへの変換が止まってしまうために起こる現象と解される。蜜のように見えるものの正体は何あろう、糖類への変換が止まり細胞と細胞の隙間に溜まったソルビトールがせっせと集めた多量の水分だったのである。収穫期と糖度の関係だけで言うなら、気温の下がる直前を見計らって収穫したものが最上と思われる。だが現実は俗に云う「欲をかけば何とやら」も混じっているのだろう。(つづく)

☆読めますか この漢字05 ― 2010/02/21

☆札

1.有名な神社でもらった御札をお守りにしている。

2.財布には新しく発行された御札が何枚か入っていた。

3.いくら謝っても許してもらえず一札入れろと要求された。

【解説】

1.おふだ:古来、災難や疫病から身を守ってくれると信じられている紙片。神社や寺院が信者向けに発行する。神仏の像や各種の呪文などが記され、袋に入れて身につけたり、柱や壁に貼ったりして用いる。護符、御守り、護摩札とも呼ばれる。

2.おさつ:紙幣のこと。政府など絶大な権力を持った機関が発行する。紙片を用いる点はおふだと変わらないが、金額が明記されていること、発行機関による金券としての保証があること、偽造が禁じられていることなどが大きく異なる。

3.いっさつ:証文のこと。個人の責任で約束したり保証したりした事柄について、後日のためにその内容を書き記したもの。札はやはり紙片を意味するが、作成者が個人である点が他のふたつとは大きく異なっている。

1.有名な神社でもらった御札をお守りにしている。

2.財布には新しく発行された御札が何枚か入っていた。

3.いくら謝っても許してもらえず一札入れろと要求された。

【解説】

1.おふだ:古来、災難や疫病から身を守ってくれると信じられている紙片。神社や寺院が信者向けに発行する。神仏の像や各種の呪文などが記され、袋に入れて身につけたり、柱や壁に貼ったりして用いる。護符、御守り、護摩札とも呼ばれる。

2.おさつ:紙幣のこと。政府など絶大な権力を持った機関が発行する。紙片を用いる点はおふだと変わらないが、金額が明記されていること、発行機関による金券としての保証があること、偽造が禁じられていることなどが大きく異なる。

3.いっさつ:証文のこと。個人の責任で約束したり保証したりした事柄について、後日のためにその内容を書き記したもの。札はやはり紙片を意味するが、作成者が個人である点が他のふたつとは大きく異なっている。

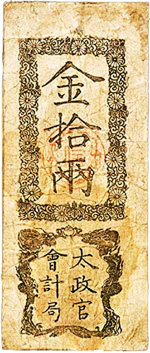

明治元年(1868)に時の政府が発行した日本最初の政府紙幣・太政官札(だじょうかんさつ)

最近のコメント